|

18/11/1991-2002

COMMÉMORATION

Le

18 novembre 1991, la chute de Vukovar

Après trois mois d'un siège

effroyable marqué par une résistance

héroïque, les troupes de Milosevic s'emparent

sans gloire

de la cité croate réduite en cendres

avant d'en déporter la population.

Symbole

de la résistance croate à l’agression serbe, la ville

martyre se souvient de son calvaire et de ses milliers

de victimes. Malgré les profonds stigmates laissés

par la guerre, sa réintégration pacifique dans le giron

national en janvier 1998 couronna les efforts diplomatiques

croates et marqua le succès de la mission de l’ONU

visant à restaurer la cohabitation et la paix. Symbole

de la résistance croate à l’agression serbe, la ville

martyre se souvient de son calvaire et de ses milliers

de victimes. Malgré les profonds stigmates laissés

par la guerre, sa réintégration pacifique dans le giron

national en janvier 1998 couronna les efforts diplomatiques

croates et marqua le succès de la mission de l’ONU

visant à restaurer la cohabitation et la paix.

|

ONZIÈME ANNIVERSAIRE |

|

Plus de 10 000 personnes venues de tout

le pays, dont Branko Borkovic, un des commandants

de la défense de la ville, ont fait le

déplacement pour participer aux cérémonies

marquant le onzième anniversaire de la

chute de la cité martyre. Parti symboliquement

de l'hôpital de Vukovar le cortège

s'est ensuite rendu au Mémorial de la

ville où sont ensevelies 646 victimes

du siège. De nombreuses personnalités

politiques, majorité et opposition confondues,

étaient également de la commémoration,

notamment Mme Antunovic, vice-premier ministre

et ministre de la Défense, M. Pancic,

ministre des anciens combattants, M. Tomcic,

président du Sabor, d'une part, et, d'autre

part, M. Sanader (HDZ), M. Budisa (HSLS) ou encore

Mme Skare-Ozbolt (DC).

|

Comme

chaque année depuis 1991, le 18 novembre, la Croatie

se souvient de la tragédie de Vukovar, ville martyre,

symbole de la résistance de tout un pays. Jadis

port fluvial prospère situé sur les rives du Danube,

à l’extrémité est de la Croatie, en Slavonie

orientale, Vukovar comptait 45 000 habitants

avant la guerre.

Étape obligée dans l’entreprise de conquête de la Croatie,

la cité baroque devient en août 1991 l'une des premières

cibles de l’armée yougoslave et des milices serbes

aux ordres de Slobodan

Milosevic, aujourd’hui jugé à La

Haye pour génocide et crimes contre l’humanité.

Résolue à rapidement soumettre la ville pour poursuivre

son avancée vers l’intérieur de la Croatie,

à l'ouest, la hiérarchie militaire serbe amasse

des moyens considérables : 35 000 hommes,

600 blindés, appuyés par des escadrilles de chasseurs

bombardiers et des navires de guerre.

Très

vite pris au piège dans la ville assiégée, les habitants

y improvisent la résistance avec quelque 1200

volontaires légèrement armés. Faisant preuve d’un héroïsme

aujourd’hui légendaire, ils infligent de lourdes pertes

à l’agresseur, qui y perdra entre 6000 et 8000 hommes,

quelque trois cents blindés, chars et transports

de troupe, une centaine de véhicules militaires,

plusieurs batteries d'artillerie et rampes de lance-roquettes

multiple, un navire de guerre, 29 chasseurs-bombardiers

et 1 hélicoptère de combat. Au prix de

sacrifices surhumains, ils parviennent contre toute

attente à repousser les assauts répétés d’une armée

yougoslave et de paramilitaires serbes de plus en plus

en proie au doute. Au terme d’un siège implacable qui

aura duré trois mois, l’armée yougoslave, écrasant

littéralement la ville sous des centaines de

milliers de bombes et de projectiles de toutes sortes,

investira finalement le 18 novembre 1991 une ville

réduite en cendres. Très

vite pris au piège dans la ville assiégée, les habitants

y improvisent la résistance avec quelque 1200

volontaires légèrement armés. Faisant preuve d’un héroïsme

aujourd’hui légendaire, ils infligent de lourdes pertes

à l’agresseur, qui y perdra entre 6000 et 8000 hommes,

quelque trois cents blindés, chars et transports

de troupe, une centaine de véhicules militaires,

plusieurs batteries d'artillerie et rampes de lance-roquettes

multiple, un navire de guerre, 29 chasseurs-bombardiers

et 1 hélicoptère de combat. Au prix de

sacrifices surhumains, ils parviennent contre toute

attente à repousser les assauts répétés d’une armée

yougoslave et de paramilitaires serbes de plus en plus

en proie au doute. Au terme d’un siège implacable qui

aura duré trois mois, l’armée yougoslave, écrasant

littéralement la ville sous des centaines de

milliers de bombes et de projectiles de toutes sortes,

investira finalement le 18 novembre 1991 une ville

réduite en cendres.

|

| Vukovar

avant et après la guerre. |

| |

|

| Vukovar

reçut en treize semaines plus de bombes

et d'obus que toute l'ancienne Yougoslavie au cours

de la Seconde Guerre mondiale. |

Néanmoins,

le retard pris par l'armée serbe à Vukovar

permettra à la Croatie d'organiser sa défense.

En outre, le prix exorbitant payé par l'agresseur,

décidé à soumettre la ville en

dépit de toute logique militaire, le dissuadera

de recommencer avec d'autres villes croates. De fait,

la ligne de front se stabilisera à l'entrée

des villes croates, l'armée serbe n'étant

parvenue à conquérir que des campagnes.

Aussi est-il légitime de penser que l'extraordinaire

résistance de Vukovar a épargné

la guerre à la majeure partie du territoire

croate.

Au

lendemain de la prise de la ville, on dénombrait

parmi les habitants de Vukovar, quelque 2000 morts,

dont plus d'un quart de "défenseurs

de la ville" (soldats, policiers et volontaires,

avec une proportion non négligeable de femmes),

près de 1400 disparus

(*) et 2500 blessés.

Parmi

les survivants, jusqu’alors terrés dans les caves,

quelque 22 000 seront alors déportés vers des

camps en Serbie (Begejci, Stajicevo, Prison militaire

de Belgrade, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Bubanj Potok,

Sid, Nis) et condamnés aux travaux forcés,

où beaucoup seront torturés et victimes

de sévices. En tout quelque 8000 Croates, dont

la moitié originaires de Vukovar, partageront

ce sort. Si par la suite la plupart ont été

libérés, beaucoup sont aujourd'hui encore

portés disparus. Parmi

eux, Jean-Michel Nicolier, jeune Français de

25 ans originaire de Vesoul, qui, dans un élan

de solidarité aussi généreux que

désespéré, avait rejoint les défenseurs

de la ville.

Malgré

la présence du CICR et des observateurs européens,

au mépris du droit humanitaire des centaines de prisonniers,

parmi lesquels les blessés

de l’hôpital, sont abattus et ensevelis dans de

nombreuses fosses communes. Toute la Slavonie orientale

est alors soumise par l'occupant et vidée de

sa population non-serbe. Vukovar - quatre ans avant

Srebrenica - devient alors synonyme du plus grand crime

commis en Europe après 1945. Malgré

la présence du CICR et des observateurs européens,

au mépris du droit humanitaire des centaines de prisonniers,

parmi lesquels les blessés

de l’hôpital, sont abattus et ensevelis dans de

nombreuses fosses communes. Toute la Slavonie orientale

est alors soumise par l'occupant et vidée de

sa population non-serbe. Vukovar - quatre ans avant

Srebrenica - devient alors synonyme du plus grand crime

commis en Europe après 1945.

Pari

gagné

Cinq

ans plus tard, en novembre 1995, le Tribunal pénal

international de La Haye finira par inculper de crimes

contre l’humanité trois officiers généraux de l’armée

yougoslave, Mile Mrksic,

Veselin Sljivancanin et Miroslav Radic, pour l’exécution

à Ovcara des deux cents blessés de l’hôpital

(cf. actes d’accusation 1

et 2).

Après la reddition du premier accusé

en mai 2002, Belgrade s'est finalement décidé

en 2003 à extrader les deux autres inculpés

à la justice internationale.

|

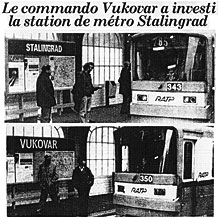

Pour

protester contre l'occupation de Vukovar, ville

emblématique de la résistance croate,

et alerter l'opinion publique française

sur les traitements inhumains infligés

à ses habitants, tués ou déportés

par l'armée serbe, une cinquantaine de

jeunes

Croates ont symboliquement rebaptisé

"Vukovar" la station de métro

Stalingrad, à Paris, le 20 novembre

1991. |

A

l'été 1995, au lendemain de la libération

victorieuse de la plupart des territoires occupés,

les autorités croates, bien que redoutant le

maintien du statu quo susceptible de conduire

à terme à la perte définitive

de cette région, n'en font pas moins le pari audacieux

de réintégrer cette région par des moyens pacifiques,

avec l’aide de la communauté internationale. Ce

sera finalement chose faite en juste deux ans, soit

seulement six ans après la prise de la ville. Le retour

de la Slavonie orientale dans le giron national, le

15 janvier 1998, marque enfin l’établissement

de la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire

croate.

Pour

y parvenir, il aura fallu le déploiement de 1996 à

1998 d’une force de paix internationale, l’ATNUSO,

la tenue d’élections municipales sous contrôle d’observateurs

extérieurs auxquelles participent les réfugiés croates,

la mise sur pied de patrouilles de police mixtes, composées

de fonctionnaires croates et serbes, afin, simultanément,

de favoriser le retour des réfugiés croates et d’endiguer

le départ des Serbes, qui constituent dans cette région

une forte minorité.

Au cours des deux ans d’administration onusienne et

malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les

premiers réfugiés, croates pour la plupart, commencèrent

à rentrer afin de reprendre possession de leurs maisons

détruites en 1991.

Hélas,

le marasme économique qui accable toute une région

dont les infrastructures ont été lourdement endommagées

ne permet pas d'espérer voir s'accélérer

ce mouvement. La population croate, qui formait naguère

la majorité relative des habitants de la cité,

avant d'être déportée en 1991,

est au fur et à mesure des retours des personnes

déplacées redevenue majoritaire, tandis

que la communauté serbe représente un

tiers des 32 000 citoyens de la ville, selon le recensement

de 2001. Dans

l’ensemble de la Slavonie orientale les trois-quarts

des Serbes ont choisi d'y rester depuis le retour des

ces territoires à la Croatie (sur environ 67 000

avant la guerre) tandis que dans le même temps

la moitié des Croates ont pu retourner chez eux (sur

environ 86 000) après huit ans d'exil.

Pour

la Croatie, où les deux tiers du parc immobilier détruit

pendant la guerre ont d'ores et déjà été rebâtis, la

ville de Vukovar, unique port croate sur le Danube,

figure en tête des priorités de reconstruction.

Plus de dix ans après son martyre, Vukovar se veut

le symbole des efforts conjoints accomplis par la Croatie

et la mission de l’ATNUSO - l'une des seules missions

de l'ONU dont le mandat fut accompli dans les délais

et couronné de succès - pour qu’enfin

la paix et la réconciliation s’enracinent dans cette

partie de l’Europe. Au-delà de l'espoir suscité

dans la région, le succès de Vukovar,

compte tenu de la rapidité de la réconciliation,

de l'absence d'incidents majeurs, peut légitimement

servir d'exemple de manière plus large, de Portadown

à Jérusalem. Pour

la Croatie, où les deux tiers du parc immobilier détruit

pendant la guerre ont d'ores et déjà été rebâtis, la

ville de Vukovar, unique port croate sur le Danube,

figure en tête des priorités de reconstruction.

Plus de dix ans après son martyre, Vukovar se veut

le symbole des efforts conjoints accomplis par la Croatie

et la mission de l’ATNUSO - l'une des seules missions

de l'ONU dont le mandat fut accompli dans les délais

et couronné de succès - pour qu’enfin

la paix et la réconciliation s’enracinent dans cette

partie de l’Europe. Au-delà de l'espoir suscité

dans la région, le succès de Vukovar,

compte tenu de la rapidité de la réconciliation,

de l'absence d'incidents majeurs, peut légitimement

servir d'exemple de manière plus large, de Portadown

à Jérusalem.

(*)

En 1994, la Croatie recherchait officiellement 3052

personnes portées disparues, dont 1356 pour

le seul comté de Vukovar (Vukovar et ses alentours).

Depuis, le cas de 1770 disparus a été

élucidé (qu'ils soient retrouvés

morts ou vivants), dont 772 cas pour le comté

(zupanija) de Vukovar. En 2003, la Croatie recherche

encore 1282 portés disparus, dont 584 pour le

comté de Vukovar. L'identification de 583 corps

est en cours.

|