22/05/2003

ARCHÉOLOGIE

Salone,

capitale de la Dalmatie romaine

A

l'occasion de la publication des deux tomes de l'ouvrage

Longae Salonae, l'archéologue croate

Emilio Marin, membre associé de l'Institut,

donnera à l'Institut d'Art et d'Archéologie

de Paris une conférence consacrée à

Salone, l'antique capitale de la province de Dalmatie,

dont les vestiges près de Split en font l'un

des sites majeurs de la romanité. A

l'occasion de la publication des deux tomes de l'ouvrage

Longae Salonae, l'archéologue croate

Emilio Marin, membre associé de l'Institut,

donnera à l'Institut d'Art et d'Archéologie

de Paris une conférence consacrée à

Salone, l'antique capitale de la province de Dalmatie,

dont les vestiges près de Split en font l'un

des sites majeurs de la romanité.

Programme

de la conférence

Allocution

d'ouverture

Bozidar

Gagro,

Ambassadeur de Croatie en France

Avant-propos

François

Baratte,

Professeur à l'Université de Paris

IV - Sorbonne

"Longae

Salonae, capitale de la Dalmatie romaine"

Emilio Marin, membre associé

de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,

Directeur du Musée

archéologique de Split, Professeur associé

à l'Université de Paris IV-Sorbonne

Allocution

de clôture

Robert

Turcan, Membre de l'Institut, Professeur

émérite à la Sorbonne

Institut

d'Art et d'Archéologie de l'Université

de Paris IV-Sorbonne

Salle Doucet - 3, rue Michelet, 75006 Paris.

Jeudi 22 mai 2003 à 18 h.

Un

site archéologique majeur

|

|

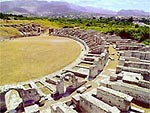

Les

ruines de l'amphithéâtre de Salone.

© MAS (Musée

archéologique de Split) |

Située

au carrefour des routes maritimes et terrestres,

Salone dut son essor à un site exceptionnel, au fond

de la baie de Kastela, en contrebas du versant ensoleillé

du Kozjak. Ses vestiges, qui en font l’un des grands

sites archéologiques de la romanité, se dressent

aujourd’hui à Solin dans la banlieue nord de Split.

C'est à Salone que s'éteignit en 480

l'Empire romain d'Occident.

Les

origines de la cité remontent au IIe

siècle avant notre ère. Après

n’avoir été qu’un modeste

port fortifié de la tribu illyrienne des Delmates,

situé à l’embouchure du Jadro,

elle fut colonisée par les Grecs d’Issa

(Vis), déjà établis à proximité,

de part et d’autre de la cité, à

Tragurion (Trogir) et Epetion (Stobrec).

Après sa victoire sur Pompée, en 48 av.

J.-C., César y envoya des colons italiques.

Colonia Martia Iulia Salona accéda

alors au rang de capitale de la province romaine de

Dalmatie. S’ouvrit alors une période de

paix et de prospérité jusqu’à

sa destruction par les Avars et les Slaves en 630.

|

| Les

vestiges des thermes de Salone. © MAS |

Entre-temps,

Salone aura été la ville de l’empereur

Dioclétien (245-313), lequel se fit bâtir

non loin son immense palais où il se retira

en 305 après son abdication, et qui deviendra

par la suite le cœur de la future Split, aujourd’hui

inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Alors même qu’elle fît partie de

l’Empire d’Occident après le partage

de l’Empire par Théodose, en 395, la Dalmatie

fut, en 437, accordée en dot impériale

à l’Empire d’Orient. Après

une brève période, elle devint un État

souverain (454-468) indépendant des deux Empires,

sous le général Marcellin. Son neveu,

Julius Nepos, régna sur la Dalmatie comme détenteur

du titre d’empereur légitime occidental.

Salone était alors sa capitale et la Dalmatie

le représentant de l’Empire d’Occident.

Aussi est-ce à Salone qu’avec la mort

de Julius Nepos (480) s’éteignit l’Empire

romain d’Occident.

|

| Le

site de l'antique Salone.

© MAS |

Bâtie

selon un plan trapézoïdal allongé

(longae) délimité par une muraille,

la ville s’étendait sur 1600 m d’est

en ouest et sur 700 m du nord au sud. Jadis principale

métropole sur les rives orientales de l’Adriatique,

elle compta jusqu’à 60 000 âmes.

Depuis sa partie centrale, la plus ancienne (Urbs

vetus), elle s’est progressivement étendue

vers l’est (Urbs orientalis) et vers

l’ouest (Urbs occidentalis). Le tracé

de la voirie respectait un système orthogonal.

Mesurant 45 m par 70 m, le forum, avec son capitole,

était situé au centre de la cité,

sur le port. A l’ouest, le théâtre

bâti au Ier siècle, d’un diamètre

de 65 m, pouvait accueillir 3000 spectateurs. On peut

en voir un détail sur la représentation

de Salone sculptée sur la colonne de Trajan.

A

l’extrémité nord-ouest de la ville,

l’amphithéâtre, le seul conservé

sur la rive est de l’Adriatique, avec celui de

Pula, date de la seconde moitié du IIe siècle.

De forme elliptique, il mesurait 125 m de long sur

100 m de large, pour une arène de 65 m sur 40 m,

et pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, dont

13 500 assis. Au nord-est se dressaient les thermes

municipales, sur les ruines desquels furent par la

suite bâties les futures basiliques chrétiennes.

Des portes de la ville, seule subsiste aujourd’hui

la Porte de César, érigée à

l’époque augustinienne, qui s’ouvrait

à l’est sur le decumanus. Au

sud, l'aqueduc du Palais de Dioclétien, achevé

au début du IVe siècle, qui autrefois

alimentait le palais en eau, domine la vallée

entre Split et Solin. A

l’extrémité nord-ouest de la ville,

l’amphithéâtre, le seul conservé

sur la rive est de l’Adriatique, avec celui de

Pula, date de la seconde moitié du IIe siècle.

De forme elliptique, il mesurait 125 m de long sur

100 m de large, pour une arène de 65 m sur 40 m,

et pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, dont

13 500 assis. Au nord-est se dressaient les thermes

municipales, sur les ruines desquels furent par la

suite bâties les futures basiliques chrétiennes.

Des portes de la ville, seule subsiste aujourd’hui

la Porte de César, érigée à

l’époque augustinienne, qui s’ouvrait

à l’est sur le decumanus. Au

sud, l'aqueduc du Palais de Dioclétien, achevé

au début du IVe siècle, qui autrefois

alimentait le palais en eau, domine la vallée

entre Split et Solin.

|

| L'aqueduc

du Palais de Dioclétien. © MAS |

Le

christianisme, fut répandu très tôt

en Dalmatie : saint

Jérôme (v. 347-419), le traducteur

de la Vulgate, la Bible latine, y est né.

Auparavant, il fut surtout propagé par saint

Domnius (Dujam) et saint Anastase d’Aquilée

(Stas), tous deux morts en martyrs sous Dioclétien

à Salone, laquelle devint par la suite le siège

d’abord d’un évêché,

puis dès le Ve siècle, d’un archevêché.

Les nécropoles se développèrent

autour des sépultures des martyrs. Ce n’est

que plus tard, vers 650, que leurs reliques furent

transférées à Split dans l’ancien

mausolée de Dioclétien, devenu dès

lors la plus ancienne cathédrale du monde, alors

que par une ironie de l’histoire, l’empereur

fut le plus féroce persécuteur des chrétiens.

Durant

le haut-Moyen Âge, après la destruction

de Salone, la vie se poursuivit à la lisière

orientale de la cité antique. Plusieurs souverains

croates furent inhumés dans l’église

de Gospin otok (Madone de l’Île) tandis

qu’en 1075, Dimitar Zvonimir fut couronné

dans l’église paléochrétienne

voisine. En octobre 1998, le pape Jean-Paul II s'y

est rendu à l'occasion de son deuxième

voyage en Croatie. Aujourd'hui, par son importance

au plan archéologique, Salone est considérée

comme le troisième site de la romanité. Durant

le haut-Moyen Âge, après la destruction

de Salone, la vie se poursuivit à la lisière

orientale de la cité antique. Plusieurs souverains

croates furent inhumés dans l’église

de Gospin otok (Madone de l’Île) tandis

qu’en 1075, Dimitar Zvonimir fut couronné

dans l’église paléochrétienne

voisine. En octobre 1998, le pape Jean-Paul II s'y

est rendu à l'occasion de son deuxième

voyage en Croatie. Aujourd'hui, par son importance

au plan archéologique, Salone est considérée

comme le troisième site de la romanité.

Sources

:

Longae Salonae, E. Marin (dir.),

Musée archéologique de Split, Split 2002.

Salona, Musée archéologique

de Split

Trésors artistiques de la Croatie ancienne,

I. Supicic (dir.), Somogy, Paris, 1999.

Guide Gallimard de la Croatie, Paris, 1999.

|